Как читать Давида Самойлова

Содержание статьи

1 июня 2020Литература

Давиду Самойлову — 100 лет! Вспоминаем его стихи и объясняем, почему русские классики XIX века ведут себя в них как советские интеллигенты

Автор Кирилл Корчагин

1. «Плотники…» (1938)

Плотники о плаху притупили топоры.

Им не вешать, им не плакать — сколотили наскоро.

Сшибли кружки с горьким пивом горожане, школяры.

Толки шли в трактире «Перстень короля Гренадского».

Краснорожие солдаты обнимались с девками,

Хохотали над ужимками бродяги-горбуна,

Городские стражи строже потрясали древками,

Чаще чокались, желая мяса и вина.

Облака и башни были выпуклы и грубы.

Будет чем повеселиться палачу и виселице!

Геральдические львы над воротами дули в трубы.

«Три часа осталось жить — экая бессмыслица!»

Он был смел или беспечен: «И в аду не только черти!

На земле пожили — что же! — попадем на небеса!

Уходи, монах, пожалуйста, не говори о смерти,

Если — экая бессмыслица! — осталось три часа!»

Плотники о плаху притупили топоры.

На ярмарочной площади крикнули глашатаи.

Потянулися солдаты, горожане, школяры,

Женщины, подростки и торговцы бородатые.

Дернули колокола. Приказали расступиться.

Голова тяжелая висела, как свинчатка.

Шел палач, закрытый маской, — чтоб не устыдиться,

Чтобы не испачкаться — в кожаных перчатках.

Посмотрите, молодцы! Поглядите, голубицы!

(Коло-тили, коло-тили в телеса колоколов.)

Душегуб голубоглазый, безбородый — и убийца,

Убегавший из-под стражи, сторожей переколов.

Он был смел или беспечен. Поглядел лишь на небо.

И не слышал, что монах ему твердил об ерунде.

«До свиданья, други!

Может быть, и встретимся когда-нибудь:

Будем жариться у черта на одной сковороде!»

В конце тридцатых, перед Второй мировой войной, Давид Кауфман, еще не взявший псевдоним Самойлов, учился в Московском институте философии, литературы и истории — знаменитом ИФЛИ, который был одним из немногих центров интеллектуальной жизни в тогдашней Москве. Это раннее стихотворение, опубликованное в университетской стенгазете, сделало Кауфмана известным среди других студентов. Он познакомился с Павлом Коганом, автором ставшей знаменитой романтической песни «Бригантина», Борисом Слуцким, который посещал ИФЛИ как вольнослушатель (со временем он станет главным собеседником и соперником Самойлова), и другими молодыми поэтами. Это была своего рода репетиция той поэтической славы, которая придет к повзрослевшему Самойлову уже после войны.

Как читать Бориса Слуцкого

Объясняем поэзию Слуцкого на примере пяти стихотворений

В этом стихотворении отразилось все, что волновало молодых московских поэтов в литературе 1920-х — первой половины 1930-х годов. Это и историческая тематика, и обращение к странно звучащему стиху, напоминающему об авангардистах, и влияние революционной романтики. В стихотворении Самойлова чувствуется эхо стихов Эдуарда Багрицкого, одного из самых знаменитых поэтов 30-х, о Тиле Уленшпигеле, легендарном фламандском герое XIV–XVI веков, ставшем символом сопротивления испанскому господству. Советский читатель знал о Тиле из популярного романа Шарля де Костера, написанного в середине XIX века и несколько раз переводившегося на русский Речь идет о романе «Легенда об Уленшпигеле».. Отец Тиля, Клаас, также как и герой этого стихотворения, был сожжен на костре, а фраза «Пепел Клааса стучит в мое сердце», придуманная Костером, была широко известна.

Молодой Самойлов очень условно изображает Европу, но это почти не бросается в глаза благодаря изощренной звуковой технике. В конце 1930-х поэт увлекается Велимиром Хлебниковым и другими авангардистами, уделявшими особое внимание звучанию стиха. Уже первая строка — «Плотники о плаху притупили топоры» — задает перекличку звуков п, р и л, которая прошивает весь текст и создает почти физическое ощущение тяжелой работы. Его поддерживает и хореический размер, напоминающий одновременно и о народной поэзии, и об авангарде. Это сочетание классичности и современности будет характерно для всего творчества поэта.

Как читать Велимира Хлебникова

Объясняем, как найти ключ к текстам поэта, на пяти примерах

2. «Пушкин по радио» (1984)

Возле разбитого вокзала

Нещадно радио орало

Вороньим голосом. Но вдруг,

К нему прислушавшись, я понял,

Что все его слова я помнил.

Читали Пушкина.

Вокруг

Сновали бабы и солдаты,

Шел торг военный, небогатый,

И вшивый клокотал майдан.

Гремели на путях составы.

«Любви, надежды, тихой славы

Недолго тешил нас обман».

Мы это изучали в школе

И строки позабыли вскоре —

Во времена боев и ран.

Броски, атаки, переправы…

«Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман».

С двумя девчонками шальными

Я познакомился. И с ними

Готов был завести роман.

Смеялись юные шалавы…

«Любви, надежды, тихой славы

Недолго тешил нас обман».

Вдали сиял пейзаж вечерний.

На ветлах гнезда в виде терний.

Я обнимал девичий стан.

Ее слова были лукавы.

«Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман».

И вдруг бомбежка. Мессершмитты.

Мы бросились в кювет. Убиты

Фугаской грязный мальчуган

И старец, грозный, величавый.

«Любви, надежды, тихой славы

Недолго тешил нас обман».

Я был живой. Девчонки тоже.

Туманно было, но погоже.

Вокзал взрывался, как вулкан.

И дымы поднялись, курчавы.

«Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман».

Многие поэты, прошедшие Вторую мировую войну, сделали ее основной темой своих стихов. Самойлов, напротив, обращался к ней относительно редко. Несмотря на то что по возрасту поэт принадлежал к так называемому фронтовому поколению, до рубежа 1950–60-х годов он публиковался крайне редко и вошел в литературу уже в другую, мирную эпоху. Однако первым его известным стихотворением стали «Сороковые» (1961), посвященные именно войне.

Давид Самойлов. 1940-е годы © Библиотека имени А. С. Пушкина города Челябинска

Давид Самойлов. 1940-е годы © Библиотека имени А. С. Пушкина города Челябинска

Для фронтовых стихов У Самойлова есть еще несколько стихотворений о войне. Условно все эти тексты можно объединить в единый фронтовой цикл, хотя сам поэт так никогда не делал. Самойлова характерно общее настроение: если обычно его поэзия легкая и ироничная, иногда с оттенком грусти, то тут преобладает другая, стоическая интонация. Война меняет человека, не только становясь школой жизни, но и давая своеобразное (хотя и жестокое) эстетическое воспитание, которое помогает понять главное и отбросить второстепенное.

В этом стихотворении, написанном спустя почти сорок лет после войны, Самойлов объясняет, чем для него был фронтовой опыт и как он повлиял и на него самого, и на его поэзию. В послевоенное время он больше не интересуется авангардом — его привлекает легкость пушкинской эпохи. И вот почему. «Пушкин по радио» строится на резком контрасте между классическим стихотворением и реалиями фронта. Пушкинские стихи, которые сначала кажутся просто шумом («…радио орало / Вороньим голосом»), помогают описать ситуацию, в которой оказался герой стихотворения, и мир, в котором он живет, на каком-то другом уровне. Герой словно на практике понимает универсальность пушкинской поэзии: оказывается, что она — обо всем, даже о Второй мировой войне.

3. «Старик Державин» (1962)

Рукоположения в поэты

Мы не знали. И старик Державин

Нас не заметил, не благословил…

В эту пору мы держали

Оборону под деревней Лодвой.

На земле холодной и болотной

С пулеметом я лежал своим.

Это не для самооправданья:

Мы в тот день ходили на заданье

И потом в блиндаж залезли спать.

А старик Державин, думая о смерти,

Ночь не спал и бормотал: «Вот черти!

Некому и лиру передать!»

А ему советовали: «Некому?

Лучше б передали лиру некоему

Малому способному. А эти,

Может, все убиты наповал!»

Но старик Державин воровато

Руки прятал в рукава халата,

Только лиру не передавал.

Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал.

Что-то

молча про себя загадывал.

(Все занятье — по его годам!)

По ночам бродил в своей мурмолочке,

Замерзал и бормотал: «Нет, сволочи!

Пусть пылится лучше. Не отдам!»

Был старик Державин льстец и скаред,

И в чинах, но разумом велик.

Знал, что лиры запросто не дарят.

Вот какой Державин был старик!

У Самойлова много стихотворений, посвященных поэтам золотого века — Державину, Тютчеву, Дельвигу. Это всегда психологические портреты, где судьба, жизненные обстоятельства и размышления поэтов прошлого говорят скорее о сегодняшнем дне. Русские классики XIX века в его стихах ведут себя как интеллигенты рубежа 1950–60-х годов, и волнуют их те же вопросы. Самойлов размышляет о непрерывности русской культуры: могут ли поэты, родившиеся в Советском Союзе, считать себя преемниками классической традиции XIX века? Для многих современников Самойлова ответ был неочевиден: старая литература создавалась людьми совсем другого социального статуса. Как советский мальчик из семьи врача может чувствовать себя преемником дворянина Пушкина?

Тем же вопросом часто задавались авангардисты и настаивали на том, что после революции советская литература началась с чистого листа. Разочаровавшийся в авангарде Самойлов думает иначе. Да, его опыт и опыт современников Пушкина разный, но это не так важно: важен диалог с пушкинской традицией, стремление понять ее и применить к современности, даже несмотря на то что прямая линия наследования прервалась. Старика Державина, который мог бы благословить молодых поэтов, нет, но его роль берет на себя сама история ХХ века.

ВИДЕО!

Андрей Немзер о стихах Давида Самойлова

Как Самойлов проклинал свой век и получал за это Государственную премию

4. «Из детства» (1956)

Я — маленький, горло в ангине.

За окнами падает снег.

И папа поет мне: «Как ныне

Сбирается вещий Олег…»

Я слушаю песню и плачу,

Рыданье в подушке душу,

И слезы постыдные прячу,

И дальше, и дальше прошу.

Осеннею мухой квартира

Дремотно жужжит за стеной.

И плачу над бренностью мира

Я, маленький, глупый, больной.

Стихи Самойлова часто посвящены ушедшему, невозвратимому времени и попытке понять, что было утеряно и почему то, что казалось частью повседневности, так тяжело терять. В этом стихотворении детство изображено как начало мира, в которое невозможно вернуться: остатки реальности 20-х были уничтожены войной, а память о них смутна. Герой этого автобиографического стихотворения — ребенок, который, слушая отцовскую песню, понимает: мир непостоянен и всему приходит конец. Цитата из Пушкина, которую мы видим в начале стихотворения, составляет его смысловой центр. Это вообще характерно для поэзии Самойлова: он часто использует Пушкина, чтобы объяснить важнейшие моменты как собственной жизни, так и всей русской истории, в том числе истории ХХ века с ее войнами и революциями.

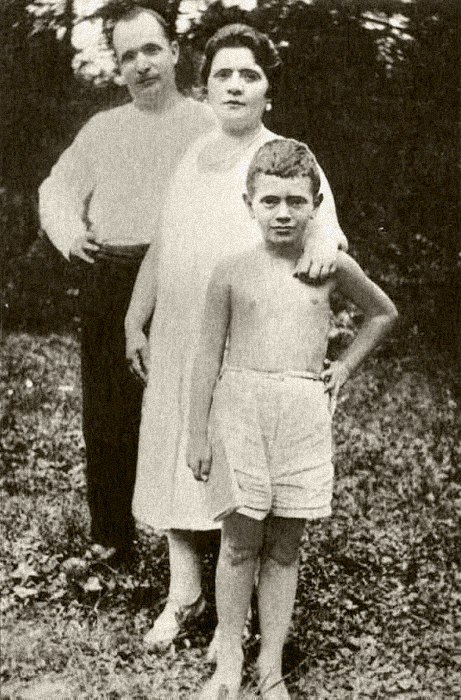

Давид Самойлов с родителями. 1927 годe-reading-lib.com

Давид Самойлов с родителями. 1927 годe-reading-lib.com

В «Памятных записках» Самойлов пишет об этом стихотворении: «Интересное свойство памяти. Когда мы вспоминаем целый период жизни, мы, в сущности, не помним всего протяжения времени, а лишь детали, узоры на бесконечном сером полотне. Эти детали и соединяются в один день, который для нас — картина того или иного времени. А нахватаны частности из разных дней. Память художественна. Помним день, а кажется, что помним время». Это ключ к использованной здесь поэтической технике и ко многим другим стихам: поэт выбирает разные приметы и факты, помогающие создать объемный образ, не боясь неточности. И этому он учится у поэзии первой половины XIX века.

5. «Свободный стих» (1973)

В третьем тысячелетье

Автор повести

О позднем Предхиросимье

Позволит себе для спрессовки сюжета

Небольшие сдвиги во времени —

Лет на сто или на двести.

В его повести

Пушкин

Поедет во дворец

В серебристом автомобиле

С крепостным шофером Савельичем.

За креслом Петра Великого

Будет стоять

Седой арап Ганнибал —

Негатив постаревшего Пушкина.

Царь в лиловом кафтане

С брызнувшим из рукава

Голландским кружевом

Примет поэта, чтобы дать направление

Образу бунтовщика Пугачева.

Он предложит Пушкину

Виски с содовой,

И тот не откажется,

Несмотря на покашливание

Старого эфиопа.

— Что же ты, мин херц? —

Скажет царь,

Пяля рыжий зрачок

И подергивая левой щекой.

— Вот мое последнее творение,

Государь, —

И Пушкин протянет Петру

Стихи, начинающиеся словами

«На берегу пустынных волн…»

Скажет царь,

Пробежав

начало:

— Пишешь недурно,

Ведешь себя дурно. —

И, снова прицелив в поэта рыжий зрачок,

Добавит: — Ужо тебе!..

Он отпустит Пушкина жестом,

И тот, курчавясь, выскочит из кабинета

И легко пролетит

По паркетам смежного зала,

Чуть кивнувши Дантесу,

Дежурному офицеру.

— Шаркуны, ваше величество, —

Гортанно произнесет эфиоп

Вслед белокурому внуку

И вдруг улыбнется,

Показывая крепкие зубы

Цвета слоновой кости.

Читатели третьего тысячелетия

Откроют повесть

С тем же отрешенным вниманием,

С каким мы

Рассматриваем евангельские сюжеты

Мастеров Возрождения,

Где за плечами гладковолосых мадонн

В итальянских окнах

Открываются тосканские рощи,

А святой Иосиф

Придерживает стареющей рукой

Вечереющие складки флорентинского плаща.

Самойлов сложно относился к свободному стиху Свободный стих, верлибр (от франц. vers libre) — стих, лишенный рифмы и метра и сохраняющий лишь один признак, отличающий стихи от прозы, — заданное членение на строки. (и к авторам, которые разрабатывали его на русской почве, прежде всего к Владимиру Буричу, о чьих стихах он писал эпиграммы), но периодически использовал его: произведения с заголовком «Свободный стих» можно рассматривать как отдельный цикл. В каждом из них поэт колебался между приятием и критикой новой формы, входившей в моду в 60–70-е у советских поэтов, обнаруживших, что большая часть зарубежной поэзии теперь пишется свободным стихом.

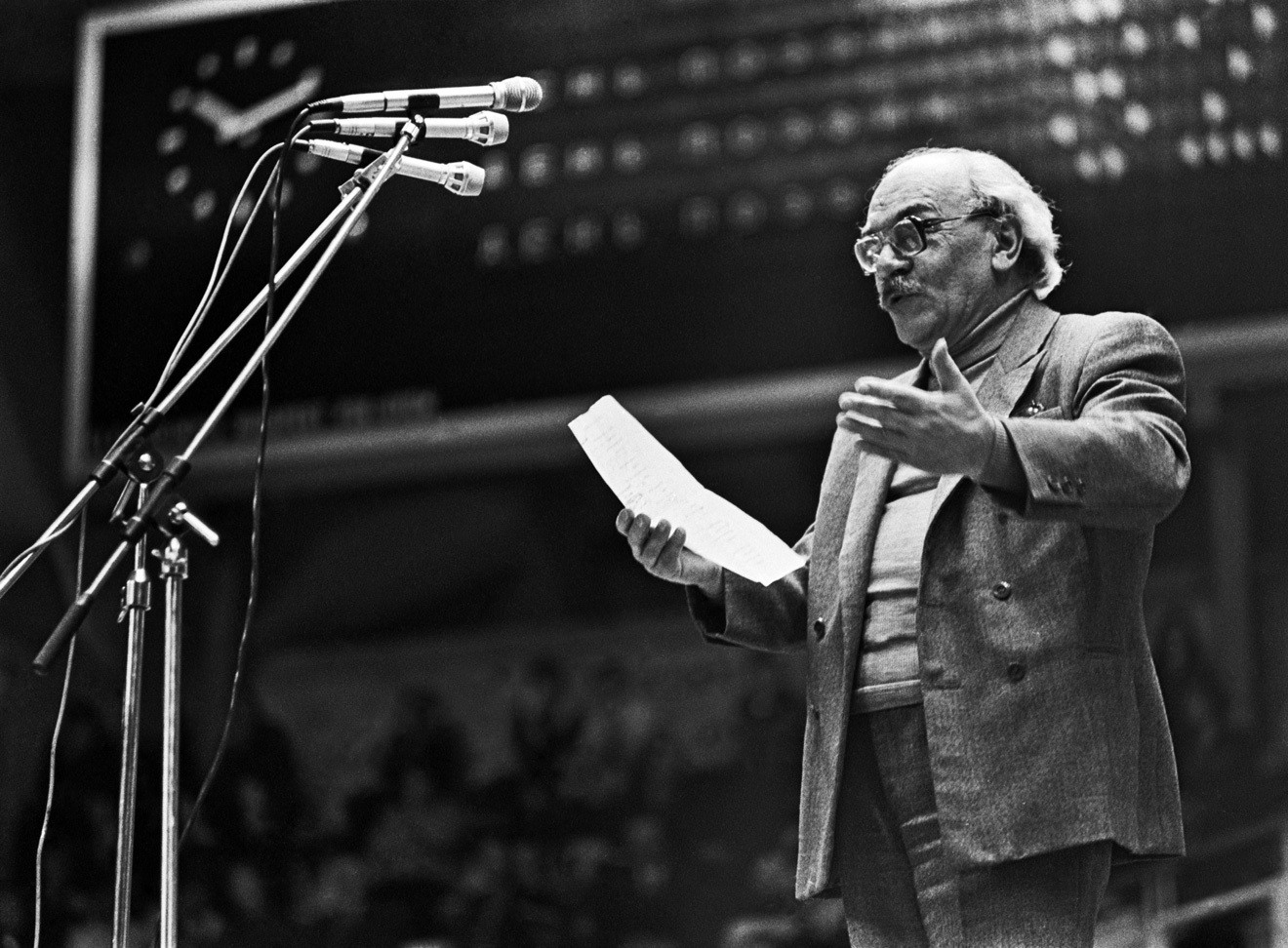

Давид Самойлов читает свои стихи на поэтическом вечере в универсальном спортивном зале «Дружба». 1983 год © Борис Кавашкин, Владимир Савостьянов / ТАСС

Давид Самойлов читает свои стихи на поэтическом вечере в универсальном спортивном зале «Дружба». 1983 год © Борис Кавашкин, Владимир Савостьянов / ТАСС

Из-за многочисленных анахронизмов стихотворение кажется шутливым, но если посмотреть внимательнее, становится понятно, что «автор повести о позднем Предхиросимье» это во многом сам Самойлов. Для этого автора из будущего персонажи пушкинского времени и текстов условны, он путает их, и это такой же прием, как и то, что современники Пушкина у Самойлова думают и рассуждают как люди 1950–60-х годов. Эти ошибки не мешают чувствовать связь с той эпохой: «автор повести о позднем Предхиросимье» улавливает дух времени, который важнее конкретных примет.

В дневниковой записи 1934 года Давид Кауфман пишет, что история «похожа на ленту веков, которая наматывается на исходный пункт, т. е. появление человека». История для него — спираль. События повторяются снова и снова, хотя декорации и приметы времени меняются. Поэтому пушкинская эпоха важна и для поэта-фронтовика, и для поэта будущего: несмотря на неправильно понятые детали, каждый из них может уловить ее дух и благодаря этому найдет собственное место в мире.

В стихотворении «Свободный стих» угадываются мотивы, которые в 1980-е годы прозвучат у поэтов-метареалистов (например, в стихотворении Алексея Парщикова «Деньги»): смешение разных времен и реалий, одновременная любовь к старинным и современным вещам, ирония, не отменяющая серьезности высказывания.

Что такое метареализм?

Объясняем на примере стихов Алексея Парщикова, Ивана Жданова и других поэтов

микрорубрики

Ежедневные короткие материалы, которые мы выпускали последние три года

Архив

Источник

Давид Самойлов. Любимые стихи ( 13 )

Ах, наверное, Анна Андревна,

Вы вовсе не правы.

Не из сора родятся стихи,

А из горькой отравы,

А из горькой и жгучей,

Которая корчит и травит.

И погубит.

И только травинку

Для строчки оставит.

***

Я зарастаю памятью,

Как лесом зарастает пустошь.

И птицы-память по утрам поют,

И ветер-память по ночам гудит,

Деревья-память целый день лепечут.

И там, в пернатой памяти моей,

Все сказки начинаются с «однажды».

И в этом однократность бытия

И однократность утоленья жажды.

Но в памяти такая скрыта мощь,

Что возвращает образы и множит…

Шумит, не умолкая, память-дождь,

И память-снег летит и пасть не может.

Давай поедем в город,

Где мы с тобой бывали.

Года, как чемоданы,

Оставим на вокзале.

Года пускай хранятся,

А нам храниться поздно.

Нам будет чуть печально,

Но бодро и морозно.

Уже дозрела осень

До синего налива.

Дым, облако и птица

Летят неторопливо.

Ждут снега, листопады

Недавно отшуршали.

Огромно и просторно

В осеннем полушарье.

И все, что было зыбко,

Растрепанно и розно,

Мороз скрепил слюною,

Как ласточкины гнезда.

И вот ноябрь на свете,

Огромный, просветленный.

И кажется, что город

Стоит ненаселенный,-

Так много сверху неба,

Садов и гнезд вороньих,

Что и не замечаешь

Людей, как посторонних…

О, как я поздно понял,

Зачем я существую,

Зачем гоняет сердце

По жилам кровь живую,

И что, порой, напрасно

Давал страстям улечься,

И что нельзя беречься,

И что нельзя беречься…

Перевод:

Let’s go to this town,

The long-forgotten places.

We’ll leave at luggage office

Past years, as suitcases.

Let’s store the years safely,

Not us — we’re past the storing.

We’ll feel a bit of sadness

In coolness of the morning.

The fall’s already ripened

As plums with bluish glow.

A bird’s and clouds’ flying

Are leisurely and slow.

The trees are standing naked

And ready — snow’s near.

And so large and spacious

Is autumn hemisphere.

And what was vague and rippled

And loose and rather messy

Cold fastens by its spittle

As swallows do when nesting.

So it has come — November.

It’s huge, and crisp and clear.

It seems — the town’s desert,

Since people disappear

From sight. It seems — they’re foreign

Among all empty gardens,

Tree tops and nests and crows

And vast of sky above us.

Oh, how long it took me

To see it plain and distinct —

What for my blood is running,

What for I am existing,

That I was wrong when, sometimes,

I passions kept at bay.

That there is no safe play.

That there is no safe play.

***

Не люблю я «Старый замок» — кисловатое винцо.

А люблю я старых Зямок, их походку и лицо.

«Старый замок» — где в нем крепость?

Градусов до десяти!..

Старый Зямка — это крепость,

Зямок! — мать его ети.

***

Неужели всю жизнь надо маяться!

А потом

от тебя

останется —

Не горшок, не гудок, не подкова,-

Может, слово, может, полслова —

Что-то вроде сухого листочка,

Тень взлетевшего с крыши стрижа

И каких-нибудь полглоточка

Эликсира,

который — душа.

***

Вот опять спорхнуло лето

С золоченого шестка,

Роща белая раздета

До последнего листка.

Как раздаривались листья,

Чтоб порадовался глаз!

Как науке бескорыстья

Обучала осень нас!

***

Я написал стихи о нелюбви.

И ты меня немедля разлюбила.

Неужто есть в стихах такая сила,

Что разгоняет в море корабли?

Неужто без руля и без ветрил

Мы будем врозь блуждать по морю ночью?

Не верь тому, что я наговорил,

И я тебе иное напророчу.

***

Пройти вдоль нашего квартала,

Где из тяжелого металла

Излиты снежные кусты,

Как при рождественском гаданье.

Зачем печаль? Зачем страданье?

Когда так много красоты!

Но внешний мир — он так же хрупок,

Как мир души. И стоит лишь

Невольный совершить проступок:

Встряхни — и ветку оголишь.

***

Зима. И вдруг — комар. Он объявился в доме,

Звенит себе, поёт, как летнею порой.

Откуда ты, комар? Как уцелел в разгроме?

Ты жив ещё, комар? Ты — истинный герой!

А на дворе метель. И ночь зимы ненастной.

В окне сплошная темь. В стекло гремят ветра.

А здесь поёт комар — уже он безопасный.

И можно уважать упорство комара.

Он с лета присмотрел укромное местечко.

И вот теперь гудит, как малый вертолёт.

Слились в единый хор метель, и он, и печка.

Не бейте комара! Пускай себе поёт!

А может быть, придут дни поздних сожалений,

И мы сообразим, что в равновесье сил —

Ветров и облаков, животных и растений —

Он жил совсем не зря и пользу приносил.

И будет славен он, зловредный сын болота,

И в Красной книге как редчайший зверь храним,

И будет на него запрещена охота,

И станет браконьер охотиться за ним.

Гудит, поёт комар, ликует напоследок,

Он уцелел в щели и рассказал о том.

Не бейте комара хотя б за то, что редок.

А польза или вред узнаются потом.

Из детства

Я — маленький, горло в ангине.

За окнами падает снег.

И папа поёт мне: «Как ныне

Сбирается вещий Олег…»

Я слушаю песню и плачу,

Рыданье в подушке душу,

И слёзы постыдные прячу,

И дальше, и дальше прошу.

Осеннею мухой квартира

Дремотно жужжит за стеной.

И плачу над бренностью мира

Я — маленький, глупый, больной.

***

И всех, кого любил,

Я разлюбить уже не в силах.

А легкая любовь

Вдруг тяжелеет

И опускается на дно.

И там, на дне души, загустевает,

Как в погребе зарытое вино.

Не смей, не смей из глуби доставать

Все то, что там скопилось и окрепло!

Пускай хранится глухо, немо, слепо,

Пускай! А если вырвется из склепа,

Я предпочел бы не существовать,

Не быть…

***

Все реже думаю о том,

Кому понравлюсь, как понравлюсь.

Все чаще думаю о том,

Куда пойду, куда направлюсь.

Пусть те, кто каменно-тверды,

Своим всезнанием гордятся.

Стою. Потеряны следы.

Куда пойти? Куда податься?

Где путь меж добротой и злобой?

И где граничат свет и тьма?

И где он, этот мир особый

Успокоенья и ума?

Когда обманчивая внешность

Обескураживает всех,

Где эти мужество и нежность,

Вернейшие из наших вех?

И нет священной злобы, нет,

Не может быть священной злобы.

Зачем, губительный стилет,

Тебе уподобляют слово!

Кто прикасается к словам,

Не должен прикасаться к стали.

На верность добрым божествам

Не надо клясться на кинжале!

Отдай кинжал тому, кто слаб,

Чье слово лживо или слабо.

У нас иной и лад, и склад.

И все. И большего не надо.

***

Читает Михаил Казаков:

Лет через пять, коли дано дожить,

Я буду уж никто: бессилен, слеп…

И станет изо рта вываливаться хлеб,

И кто-нибудь мне застегнет пальто.

Неряшлив, раздражителен, обидчив,

Уж не отец, не муж и не добытчик.

Порой одну строфу пролепечу,

Но записать ее не захочу.

Смерть не ужасна — в ней есть высота,

Недопущение кощунства.

Ужасна в нас несоразмерность чувства

И зависть к молодости — нечиста.

Не дай дожить, испепели мне силы…

Позволь, чтоб сам себе глаза закрыл.

Чтоб, заглянув за край моей могилы,

Не думали: «Он нас освободил».

Источник